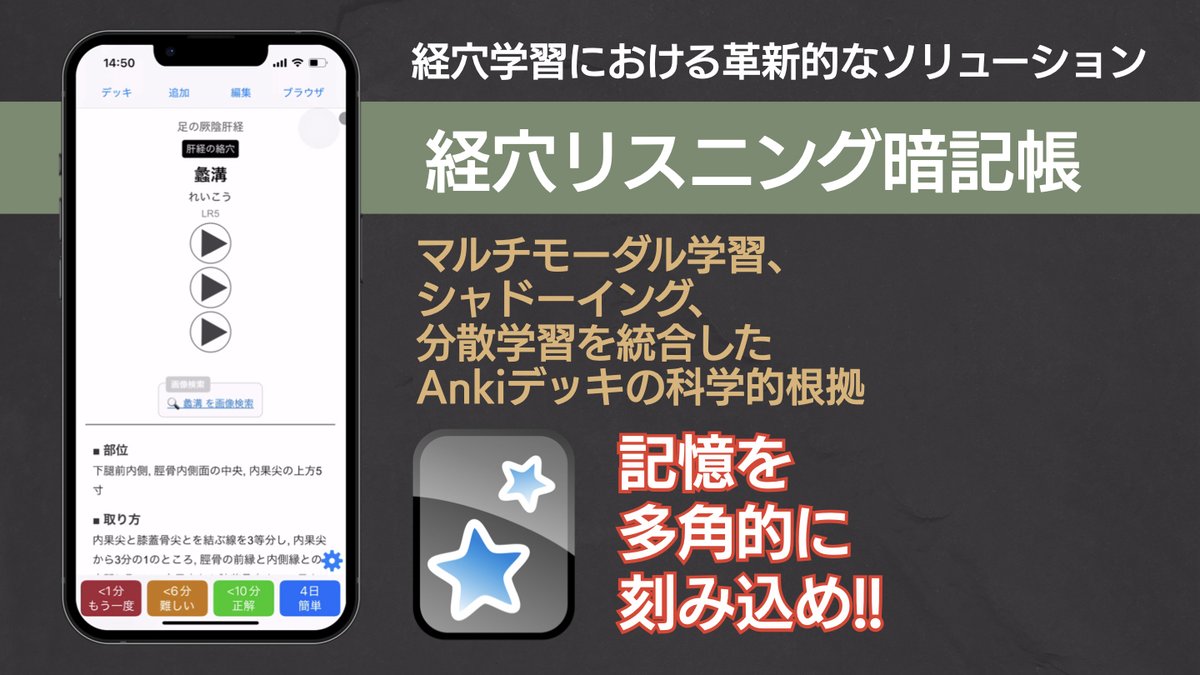

■ 経穴リスニング暗記帳

noteで販売中

Ankiのもつ自動復習機能(分散学習)にくわえて、文字情報だけでなく全てのカードに音声を追加。見て・聴いて経穴を覚えられる「経穴リスニング暗記帳」を作成しました。

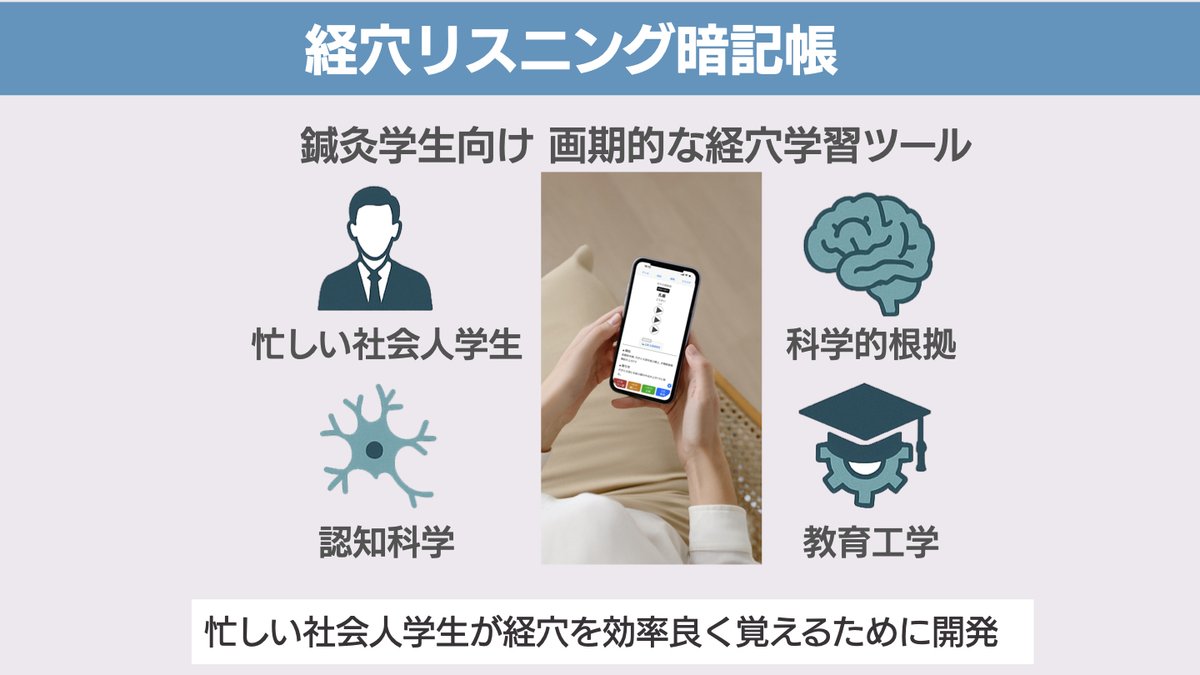

「経穴リスニング暗記帳」は、鍼灸学習者が直面する経穴の暗記という大きな壁を打ち破るために開発された、革新的な学習ツールです。

– 経穴リスニング暗記帳の特徴

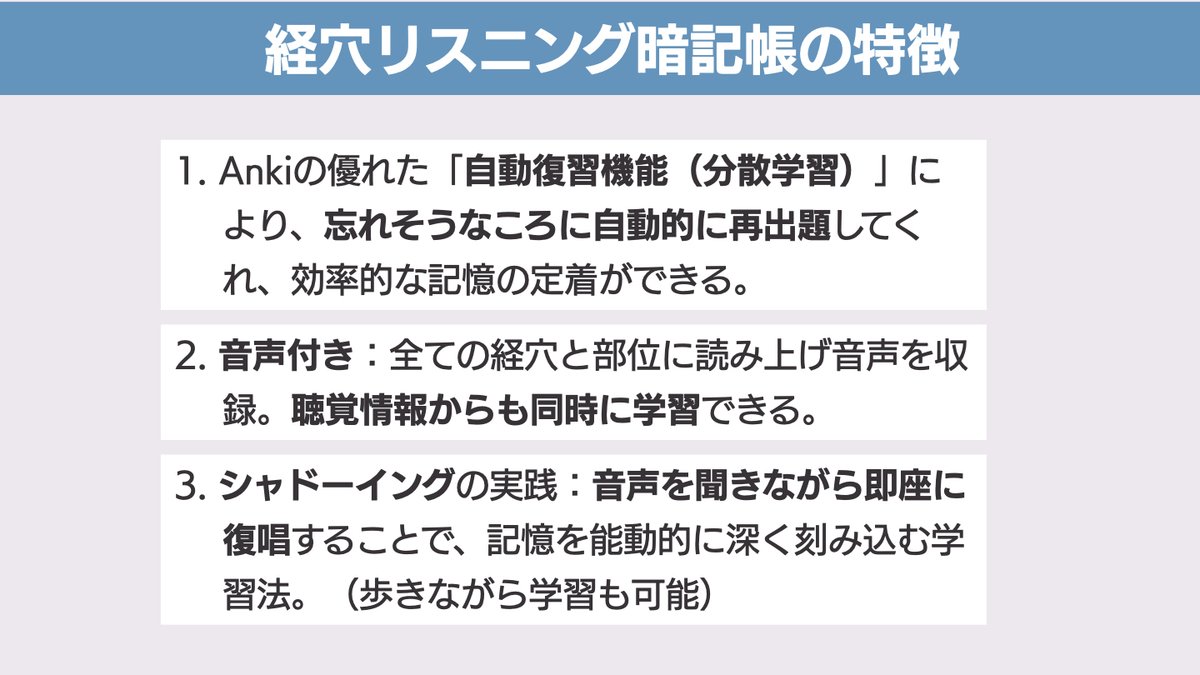

Ankiの自動復習機能(分散学習) :科学的に証明された分散学習システム(SRS)による効率的な記憶の定着。

高品質な音声 :全ての経穴に耳でも学べる読み上げ音声を収録。

シャドーイングの実践 :音声を聞きながら即座に復唱することで、記憶を能動的に深く刻み込む学習法。

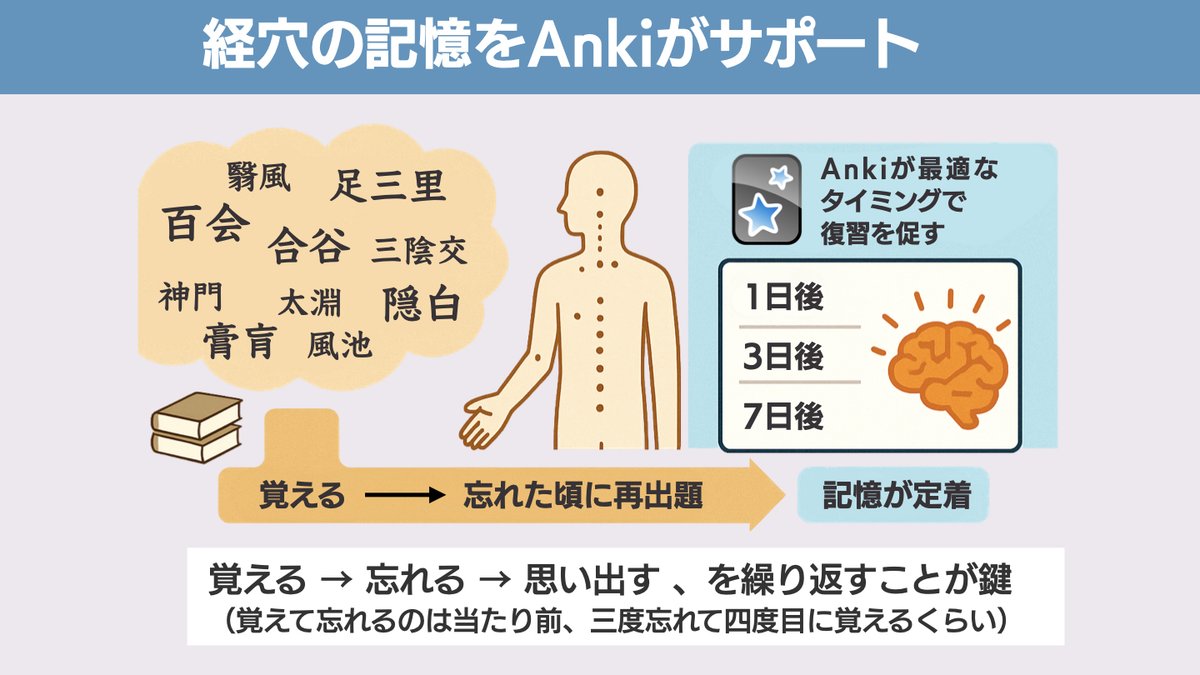

– 経穴の記憶をAnkiがサポート

経穴の学習は、その専門的で複雑な名称、身体上の正確な位置、そして要穴といった膨大な情報を正確に記憶する必要があります。

– 音声でひろがる、新しい学びのかたち

「経穴リスニング暗記帳」は、すべてのカードに音声がついたAnki用の学習ツール

音声によって、視覚だけでなく聴覚も同時に刺激 され、記憶が深まります(マルチモーダル学習 )。

経穴名を聴きながらその場で復唱することで、シャドーイング学習 が可能に。

歩きながらの学習 にも対応し、通勤・通学時間も学習時間に変わります。

視覚障害のある方 にも利用可能で、アクセシビリティにも配慮。

そして、この暗記帳にはAnkiの最大の特長である「分散学習(Spaced Repetition)」の効果 も加わります。

忘却曲線に基づいて復習タイミングが自動で最適化され、“見る+聴く+話す”の三感覚刺激 により、記憶はさらに深く、確実に定着します。

■ 何故、Ankiは学習効率が高いのか

ここでは、Ankiのシステムを使った「経穴リスニング暗記帳」が何故、学習効率が高いのかについて説明いたします。

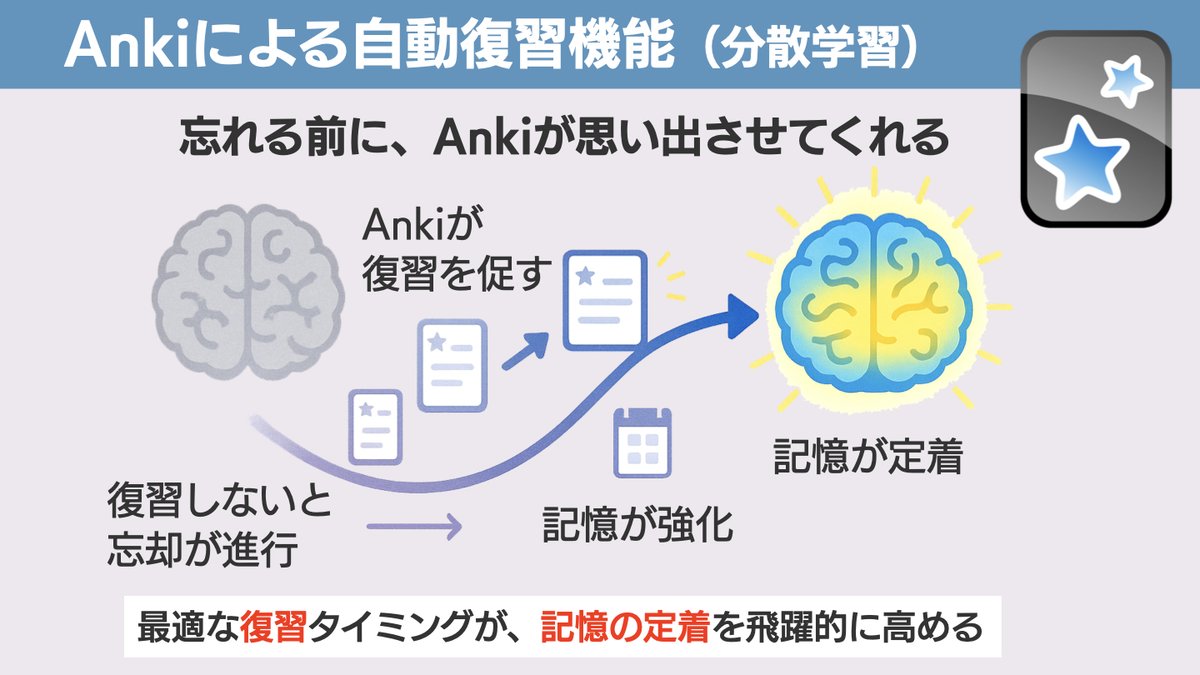

– Ankiによる自動復習機能(分散学習)

忘れる前に、Ankiが思い出させてくれる。

Ankiは、記憶の心理学的メカニズム――特にエビングハウスの忘却曲線 の研究に基づき、「最適な復習タイミング 」を自動で提示するシステムを備えています。

これにより、学習内容を忘れかけた絶妙なタイミング で再提示し、記憶を強化。最終的には長期記憶として定着させることが可能です。

復習しないと忘却が進行

Ankiが復習を促す

記憶が強化される

記憶が定着する

このような間隔反復(Spaced Repetition)の仕組みは、短期記憶のまま消えていくのを防ぎ、効率的で持続性のある学習 を実現します。

🔺 最適な復習タイミングが、記憶の定着を飛躍的に高める。

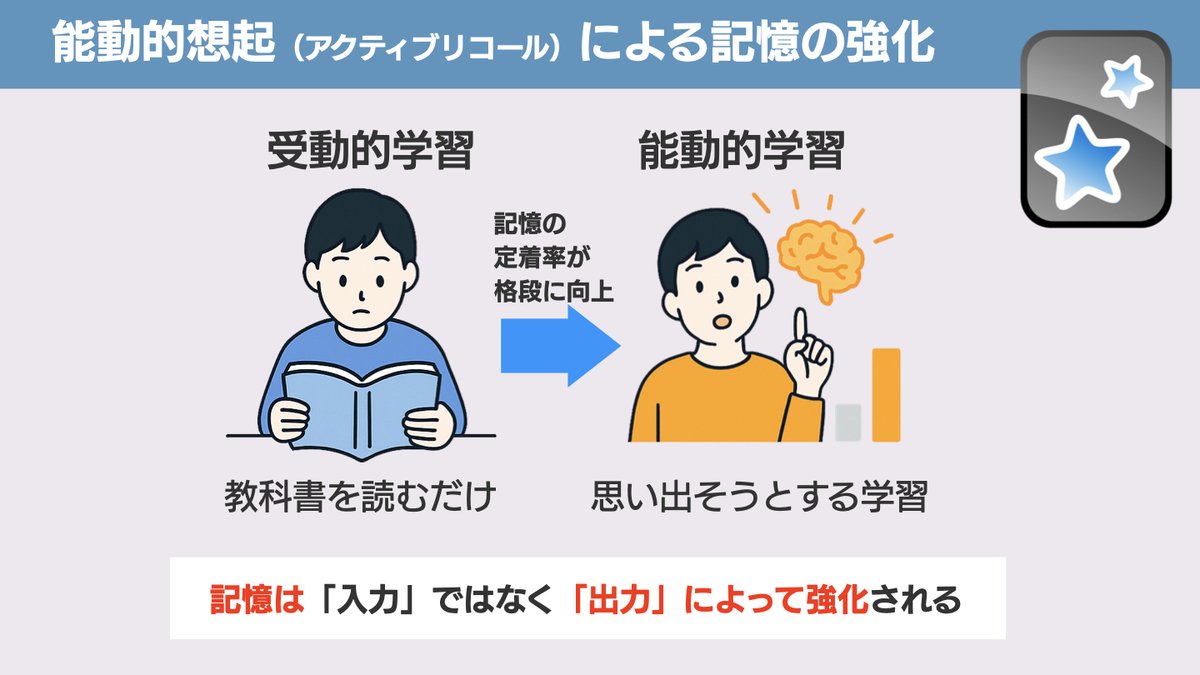

– 能動的想起(テスト効果)による記憶の強化

能動的想起(アクティブリコール)による記憶の強化

ただ教科書を読むだけの「受動的学習」では、情報はなかなか定着しません。学んだ内容を自分の頭で思い出そうとする「能動的学習」 では、記憶の定着率が格段に向上 することが、数多くの心理学的研究で示されています。

この「思い出そうとする行為」そのものが脳内の記憶経路を再活性化し、情報へのアクセスを強化します。その結果、より強固で思い出しやすい記憶が形成されるのです。

左側:受動的学習(教科書を読むだけ) → 記憶の定着は限定的

🔴 記憶は「入力」ではなく「出力」によって強化される。

Ankiなどのテスト形式の学習ツール は、まさにこの能動的想起(Active Recall)の原理を活かした方法 であり、記憶の強化に極めて効果的です。

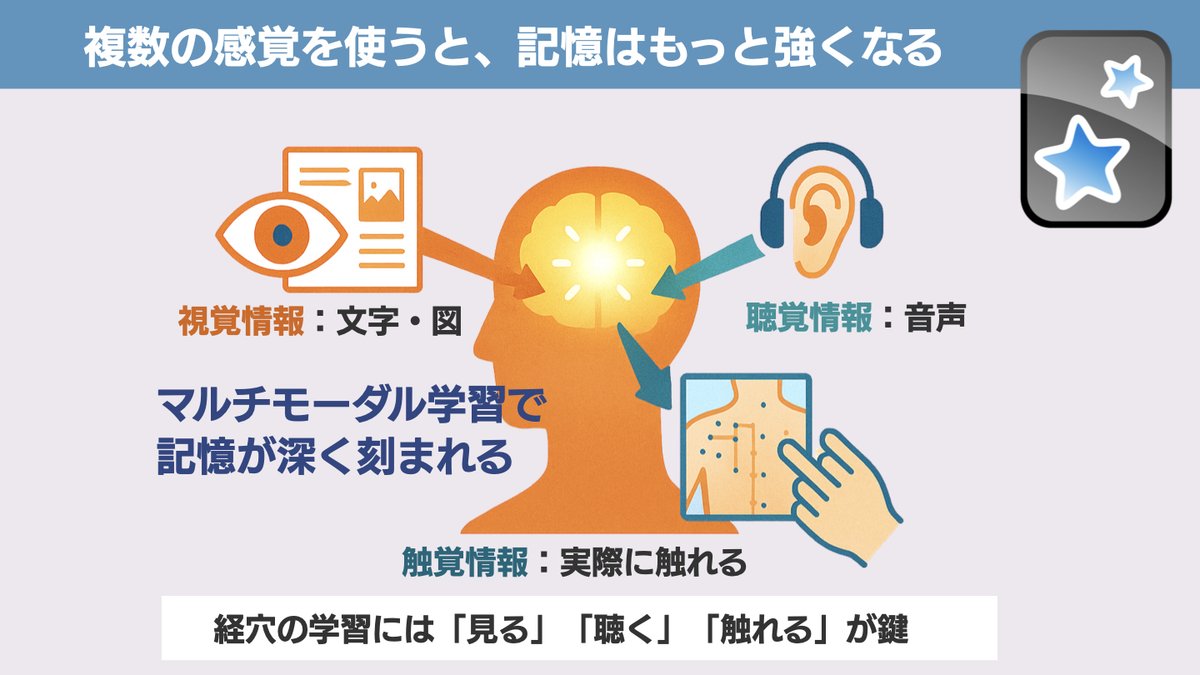

– 複数の感覚を使うと、記憶はもっと強くなる

マルチモーダル学習による記憶定着の向上

記憶をより深く、強く定着させるには、視覚だけに頼るのではなく、複数の感覚を同時に使う「マルチモーダル学習」が効果的 です。

👁 視覚情報 :文字・図を見て学ぶ

👂 聴覚情報 :音声を聞いて学ぶ

✋ 触覚情報 :実際に身体に触れ、感覚を伴って学ぶ

これらの異なる感覚情報が脳内で統合されることで、記憶のネットワークが多層的に構築され、忘れにくくなる のです。

特に経穴の学習においては、

🔷 マルチモーダル学習で、記憶が深く刻まれる。 → 経穴の学習には「見る」「聴く」「触れる」が鍵。

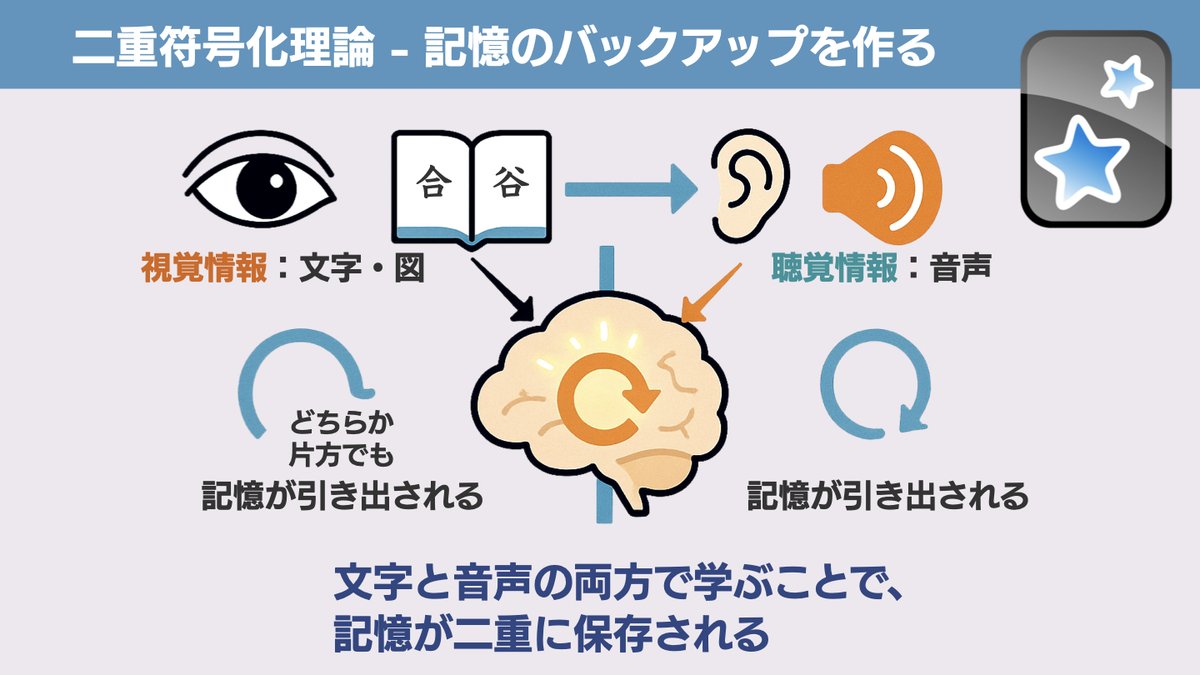

– 二重符号化理論 – 記憶のバックアップを作る

二重符号化理論(Dual-Coding Theory)

学習した情報を視覚(文字·図)と聴覚(音声)の2つの経路で同時に取り入れることで、記憶の定着が強化されるという理論が「二重符号化理論(Dual-Coding Theory)」です。

👁 視覚情報(文字・図)

これらは脳内で別々のチャンネルとして処理·保存されるため、どちらか一方の記憶が弱まっても、もう一方から補完され、思い出しやすくなるという利点があります。

たとえば、音を忘れても文字を見れば思い出せる。

📌 文字と音声の両方で学ぶことで、記憶が二重に保存される。

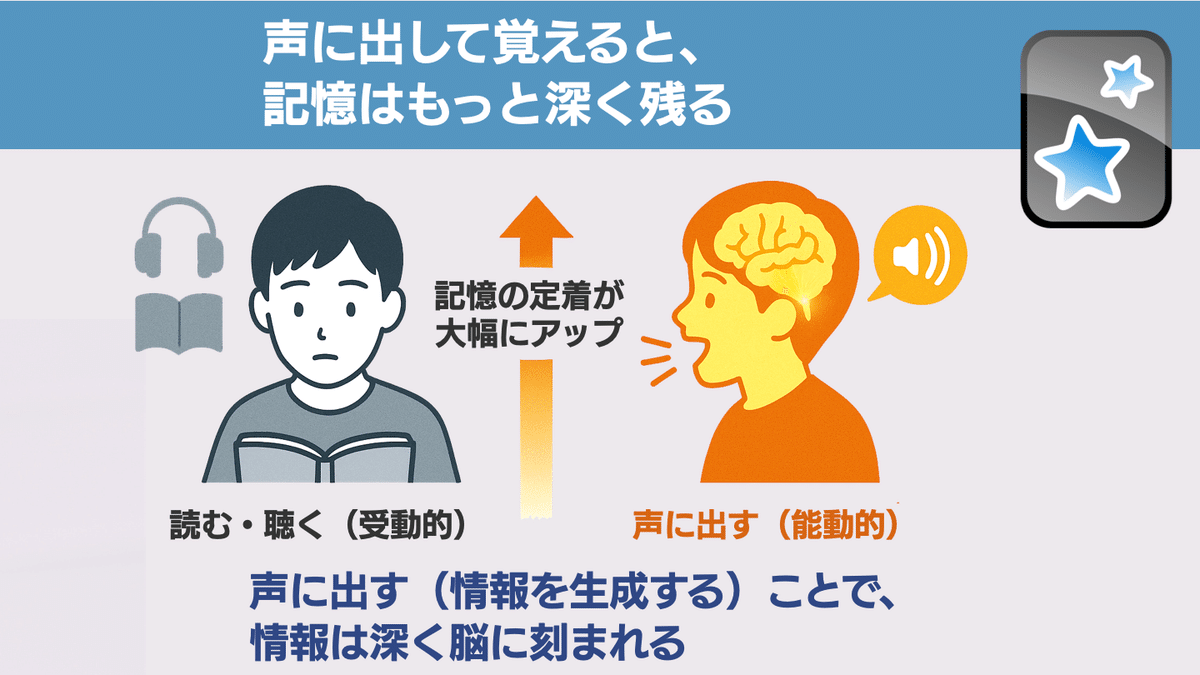

– 声に出して覚えると、記憶はもっと深く残る

― 生成効果(Production Effect)とは ―

単に「読む」「聞く」といった受動的な学習に比べて、自分の声で情報を発する=生成する(能動的学習) ことで、記憶の定着率は大幅に向上します。

この現象は、生成効果(Production Effect) と呼ばれ、心理学的にも広く研究されています。

📖👂 読む·聞く(受動的)

このように、音読やシャドーイングのような声に出す学習は、

🔷 声に出す(=情報を生成する)ことが、記憶を深く定着させる鍵。

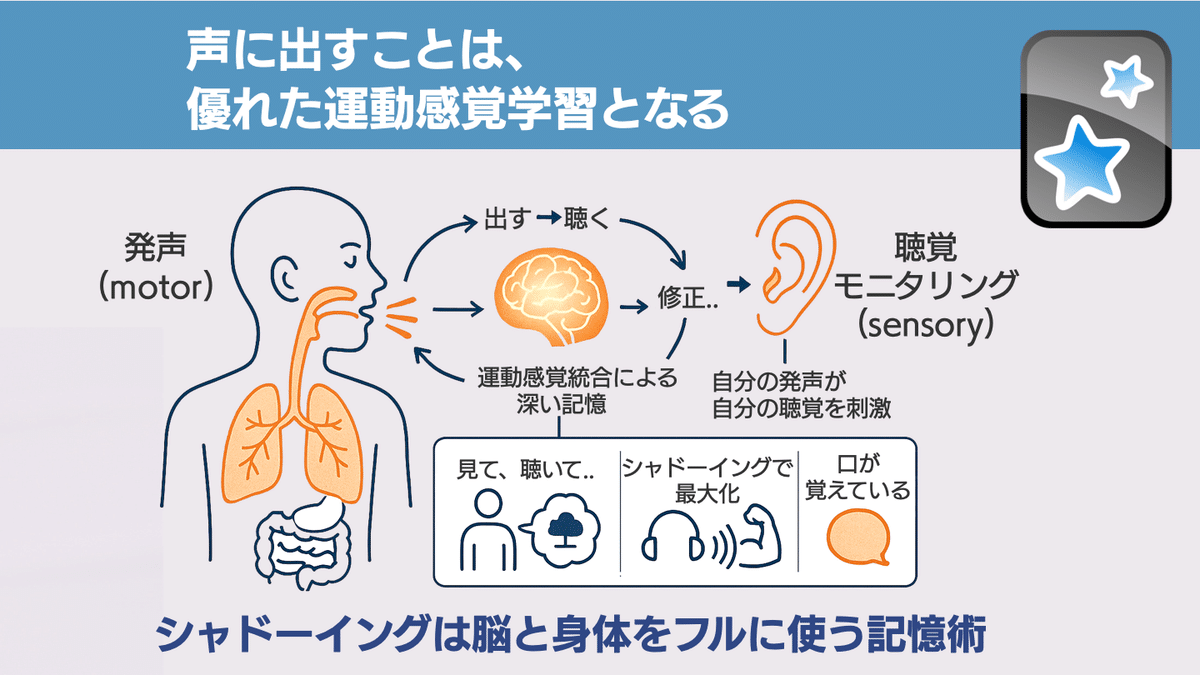

– 声に出すことは、優れた運動感覚学習となる

シャドーイング とは、聞いた音声をすぐに繰り返して発音 する学習法です。

この方法には、単なる「耳で聞く学習」を超えた、運動感覚学習(Kinesthetic Learning) の効果があります。

なぜ記憶が深くなるのか?

発声(motor)

聴覚モニタリング(sensory)

脳内でのフィードバック修正

体性感覚の追加モダリティ

• 目で見て、耳で聴いて、口で言う

🔷 シャドーイングは、脳と身体を統合して使う、最強の記憶術。 抽象知識を身体的な感覚とつなげることで、記憶は格段に深まります。

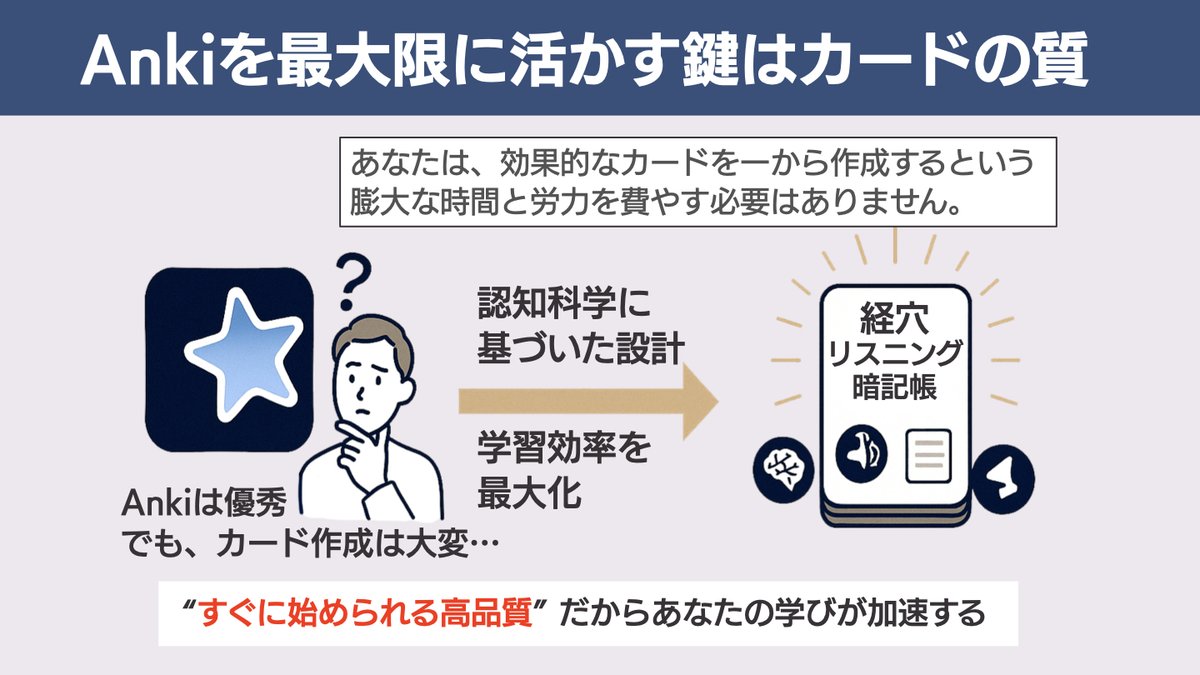

Ankiを最大限に活かす鍵は、カードの“質”にある

Ankiは非常に優れた学習ツールですが、本当に効果を発揮するには「カードの質」が重要です。

しかし、多くの人にとって

そこで登場するのが、「⭐️経穴リスニング暗記帳⭐️ 」です。

✅ 認知科学に基づいた設計

✅ 学習効率を最大化

✅ “すぐに始められる高品質”

Ankiは「道具」、でも記憶に残すのは「カードの質」