引用論文

The efficacy and neural mechanism of acupuncture therapy in the treatment of visceral hypersensitivity in irritable bowel syndrome

「過敏性腸症候群における内臓過敏症治療に対する鍼治療の有効性と神経メカニズム」

研究目的

過敏性腸症候群(IBS)は慢性的な腹痛・膨満感・排便習慣異常を呈する機能性腸疾患で,なかでも内臓過敏性(Visceral Hypersensitivity; VH)が慢性腹痛の主因とされる.既存の内服薬ではVH進行を完全に抑制できないため,非薬物代替療法としての鍼治療の有効性と神経メカニズムの解明が望まれている.本研究は,IBSモデル動物を対象に電気鍼(EA),手技鍼(ACU/MA),灸(MM/SM),レーザー刺激(LM/GPM)など多様な鍼灸介入がVHを軽減する末梢・中枢メカニズムを体系的にレビューし,現行エビデンスを整理することを目的とした 。

検索方法と文献選定

PubMedおよびWeb of Scienceを用い,2003年1月〜2023年2月までに発表された「irritable bowel syndrome」「mucinous colitis」等疾患関連語と「acupuncture therapy」「electroacupuncture」「moxibustion」「laser needle」等治療法関連語を検索し,計690件を抽出.重複・抄録欠如・撤回論文を除外後,113件の基礎実験研究を精査し,全文入手可能かつVHメカニズム評価指標を含む68件を最終選定した.選定論文の介入手法,刺激パラメータ,行動学的・薬理学的評価指標(AWRスコア,糞便水分量,痛覚閾値,伝達物質発現など)を二重抽出し,表1にまとめた 。

鍼治療の介入手法と使用経穴の概要

68報の動物実験では,主に以下の経穴が多用された(複数併用あり).

-

天枢 (ST25): 腹部反応量(AWR)や糞便水分量の改善指標に最も頻出 。

-

足三里 (ST36): 消化管運動調節と神経栄養因子調整(NGF, BDNF)の指標に使用 。

-

上巨虚 (ST37): 腹腔内圧閾値および収縮反応の改善に多用 。

-

三陰交 (SP6), 太衝 (LR3): 自律神経バランス回復と痛覚閾値上昇に寄与 。

-

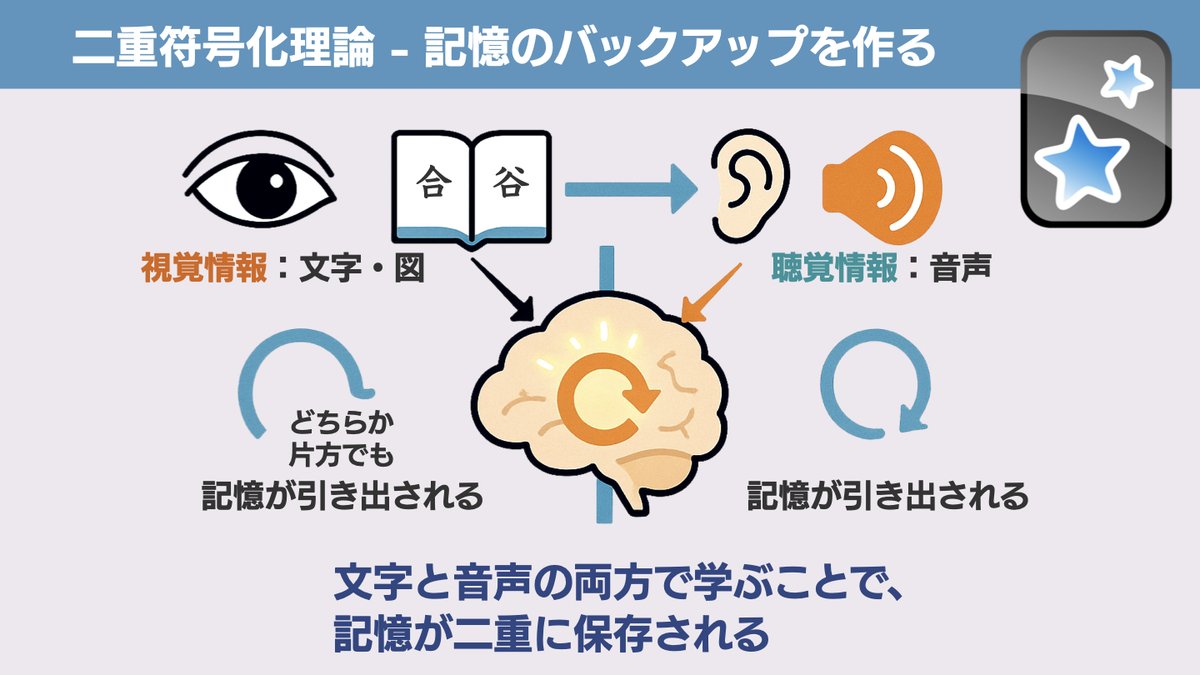

大腸兪 (BL25), 中脘 (CV12/RN12), 合谷 (LI4), 内関 (PC6), 印堂 (DU29): 選択的研究で用いられ,腸管感覚終末や前帯状回(ACC)での神経応答を評価 。

末梢レベルにおける鎮痛メカニズム

IBSモデル動物の末梢腸管感覚終末では,5-HT合成酵素(TPH)と5-HT3受容体(5-HT3R)の発現上昇,セロトニントランスポーター(SERT)低下によりVHが増強される.鍼治療はこれらを抑制すると同時に,5-HT4受容体(5-HT4R)の発現を増加させ,炎症抑制と痛覚閾値上昇をもたらす.さらに,NGF/TrkA,BDNF/TrkBの抑制,TRPV1チャネル遮断,腸管グリア細胞(enteric glia)によるSP・CGRP分泌抑制などにより末梢感作が緩和される 。

中枢レベルにおける鎮痛メカニズム

末梢から伝達された異常痛覚信号は脊髄後角および前帯状回(ACC)で中枢感作を引き起こす.鍼刺激はNMDA受容体チャネル(NR1, NR2サブユニット)のリン酸化抑制および内因性オピオイド(エンケファリン, ダイノルフィン, オーファニン)分泌増加を介し痛覚伝達を遮断する.さらに,グリア細胞P2X7受容体およびプロキネティン(PK1/PKR1, PK2/PKR2)経路の抑制により中枢グリア細胞活性化を阻害し,慢性痛の維持を防ぐ 。

感情成分とHPA軸調節の関与

IBS患者では不安・抑うつがVHを悪化させる因子として知られる.鍼刺激は視床下部-下垂体-副腎(HPA)軸関連ホルモン(CRH, ACTH, コルチコステロン)およびGABA, ドーパミン, セロトニンなどの中枢伝達物質を介してストレス応答を正常化し,ACC, 扁桃体, 前島皮質といった脳部位でのVH知覚・認知を抑制したとの報告がある 。

臨床への示唆と今後の展望

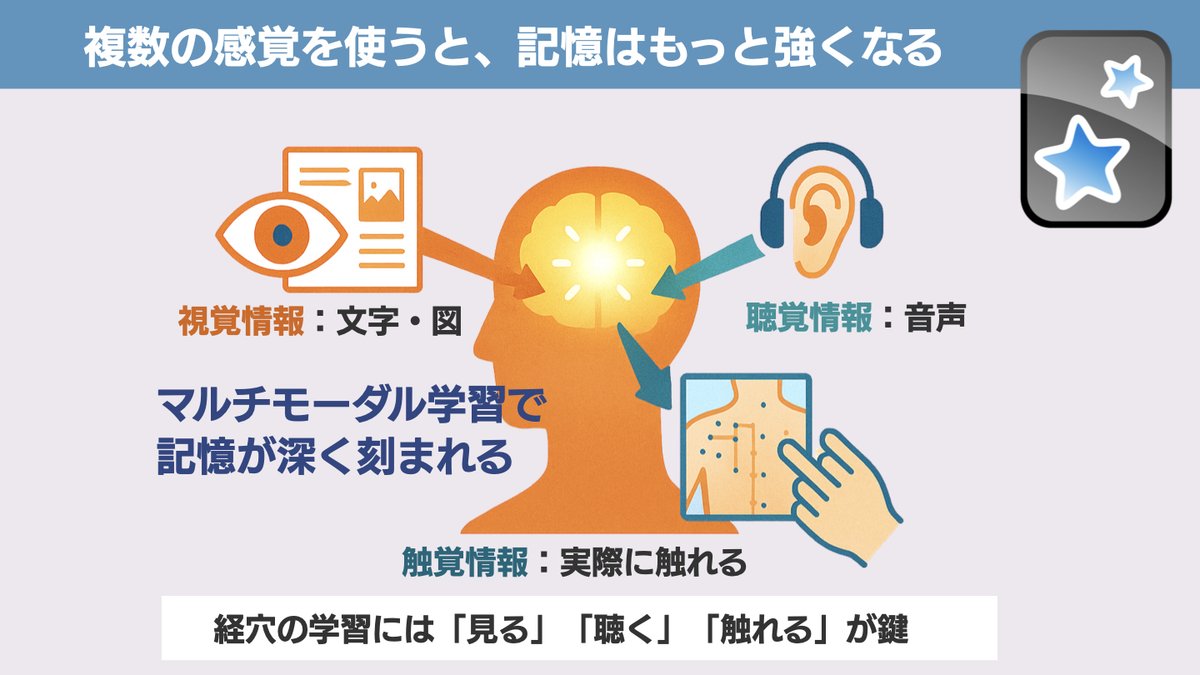

動物実験による詳細メカニズムの解明は,IBS患者への鍼治療プロトコール設計に貴重な指針を与える.例えば,天枢+足三里+三陰交の併用は炎症抑制,自律神経調整,腸管運動促進を同時に達成し得る.今後は,ランダム化比較試験(RCT)における生体力学的評価(筋硬度計測,皮膚電気反応など)や機能的画像検査(fMRI, NIRS)との併用によるトランスレーショナル研究を進め,ヒト臨床応用の質的向上を図る必要がある 。

今後の研究課題

動物モデルとヒト臨床の評価指標ギャップ,経穴刺激パラメータの最適化,長期フォローアップ研究の不足が課題である.動物実験で得られた神経・薬理学的指標を,ヒトへの臨床バイオマーカー(血中CGRP,炎症マーカーなど)として活用し,個別化医療への展開を目指すことが期待される 。