論文紹介:Acupuncture and regulation of gastrointestinal function「胃腸機能の調節における鍼治療」

引用論文

Acupuncture and regulation of gastrointestinal function

「胃腸機能の調節における鍼治療」

研究目的

本論文は、過去10年間に発表された胃腸機能障害に関する鍼治療研究を系統的にレビューし、鍼刺激が胃腸運動、粘膜バリア機能、内臓感受性、脳腸軸の各側面に及ぼす作用とその基礎的メカニズムを明らかにすることを目的とする。これにより、臨床応用の指針と今後の研究課題を整理することを目指した。

方法

PubMed を用い “acupuncture”,“gastrointestine” などのキーワードで 2005 年初頭〜2015 年までの文献を検索し、65 件の臨床試験および基礎研究を抽出。詳細な介入手法、刺激パラメータ、評価指標(胃電図、腹部圧痛閾値、炎症マーカー、行動学的スコアなど)をまとめ、定量的・定性的に解析した。ヒト試験と動物実験の結果を統合的に考察し、各メカニズム領域に分類して整理した。

鍼治療によるGI運動調節機序

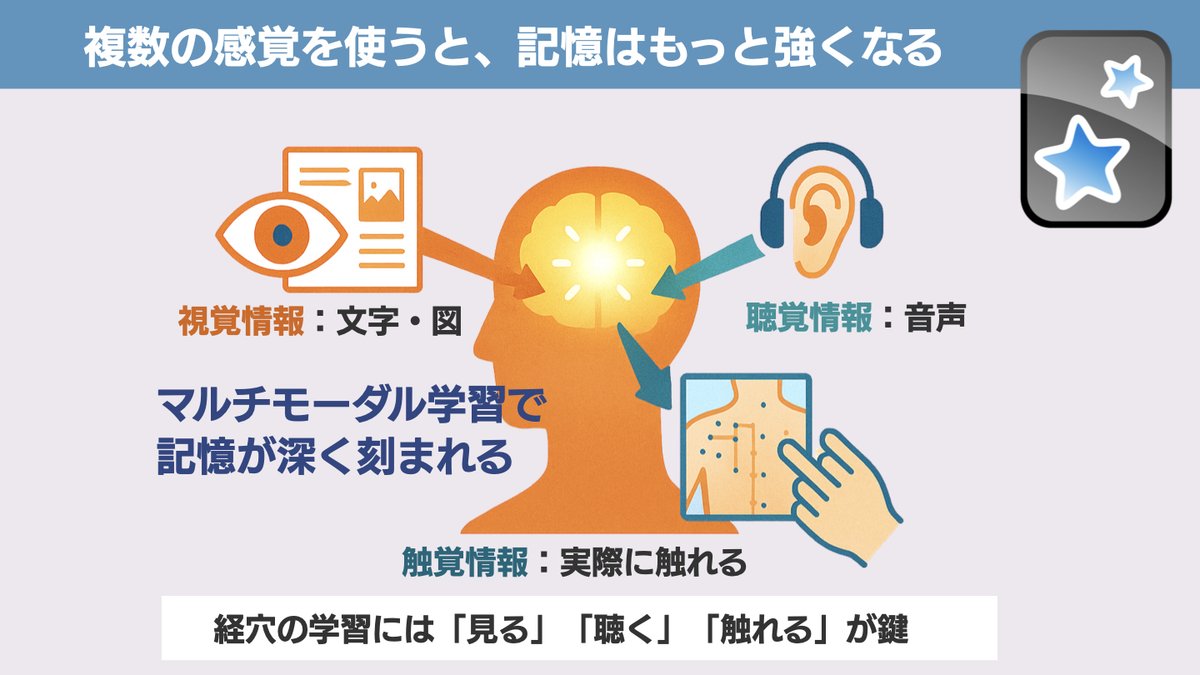

鍼刺激は、正常時において過剰な胃腸運動を抑制し、運動低下時には促進する双方向調節効果を示す。特に足三里(ST-36)、内関(PC-6)、中脘(CV-12)、天枢(ST-25)、大腸兪(BL-25)、長強(GV-1)への電気鍼(EA)または手技鍼が、胃排出能の改善や大腸移動水腫(AWR)スコアの低下に有効であった(表1) 。その作用機序としては、迷走神経経路を介したガストリンやモチリン分泌の調節、胃電図(GMA)や電気胃図(EGG)におけるリズム復調、そして γ‐アミノ酪酸(GABA)やノルアドレナリンなど神経伝達物質の局所的制御が報告されている 。

胃腸バリア機能の保護機序

鍼刺激は、腸管上皮バリアの透過性を低下させ、粘膜血流を亢進することで炎症性サイトカインの過剰産生を抑制する作用を示す。動物モデルでは、ST-36 刺激によりゾヌリンやタイトジャンクション蛋白(occludin,claudin)の発現が増加し、炎症性マーカー(TNF-α, IL-6)が有意に減少した 。さらに胃兪(BL-21)への刺激が粘膜血流を改善し、潰瘍モデルにおいて胃粘膜の障害面積を減少させる報告もある 。これらから、鍼治療は粘膜バリアを物理的・免疫学的に強化することで、胃腸機能の維持・回復を促すと考えられる。

内臓知覚過敏の抑制機序

過敏性腸症候群(IBS)等に見られる内臓過敏性は、末梢のTRPV1 チャネル活性化や脊髄後角での中枢感作を伴う。鍼刺激は ST-25(天枢)や ST-36(足三里)、PC-6(内関)の刺激により、TRPV1 発現および Substance P, CGRP の放出を抑制し、腹腔内圧閾値を上昇させる 。また、鍼によるオピオイドペプチド(エンドルフィン、エンケファリンなど)の局所・中枢分泌増加が、NMDA 受容体のリン酸化を抑えることで痛み信号の伝達を遮断することが示されている 。

脳腸軸と自律神経・HPA軸調節

鍼治療は視床下部-下垂体-副腎(HPA)軸および交感・副交感神経活動を調節することで、ストレス応答や情動成分を介した胃腸機能障害を改善する。合谷(LI-4)や百会(GV-20)への刺鍼が、副腎皮質ホルモン(コルチコステロン)、CRH, ACTH の分泌を正常化し、前帯状回(ACC)や扁桃体での興奮性伝達を抑制する報告がある 。さらに、鍼刺激は迷走神経-肝門脈軸を介して抗炎症性サイトカイン(IL-10)の上昇を誘導し、炎症性サイトカインの全身循環を低下させることで、脳腸相関を包括的に調整すると考えられる 。

使用経穴

-

足三里(ST-36)

-

内関(PC-6)

-

中脘(CV-12)

-

天枢(ST-25)

-

大腸兪(BL-25)

-

長強(GV-1)

-

胃兪(BL-21)

-

合谷(LI-4)

-

百会(GV-20)

臨床的意義と今後の課題

本レビューは、鍼治療が多様な生理学的経路を介して胃腸機能を双方向に調整し、粘膜バリア強化や内臓知覚過敏抑制、そして脳腸軸の恒常性維持に寄与することを示した。今後は、ヒトにおける大規模ランダム化比較試験(RCT)や機能的画像(fMRI, NIRS)を併用したトランスレーショナル研究、個別化医療を可能とする生体マーカー(CGRP, ゾヌリンなど)の同定が求められる。また、刺鍼パラメータ(周波数・強度・持続時間)の最適化や持続効果研究を進めることで、根拠に基づく鍼治療プロトコールの確立が期待される。